ゆうべつ@サッポロ<新篠津村特別編3>

「新湧」開拓記<3> 稲作に転換~豊穣の地へ

時間を少々巻き戻すと、明治から戦前までの新篠津村の農業のメインは畑作だった。新篠津村百年史によると、小豆や燕麦(えんばく)をはじめ、大豆、菜種、小麦、トウモロコシ、亜麻といったさまざまな作物が育てられた。石狩川沿いは条件が良く、川から離れるにつれ泥炭地が多くなる土地柄だったが、燕麦は「泥炭地でも比較的よく育った」そうだ。

だが、農民が強く願っていた稲作となるとハードルは高かった。水田造りに挑んだ記録は残っているが、「ほとんど成功しなかった」という。当時の技術では、泥炭地のうえ頻繁に水害に襲われる篠津原野の悪条件を乗り越えられなかった。

それが戦後の食糧難で転機を迎える。多くの土地が泥炭地のまま手つかずになっていた広大な篠津原野が、食糧増産の掛け声のもとに注目され、悪条件を克服する事業が動き出した。その一つが、昭和26年(1951年)に始まった「篠津運河」の掘削だった。

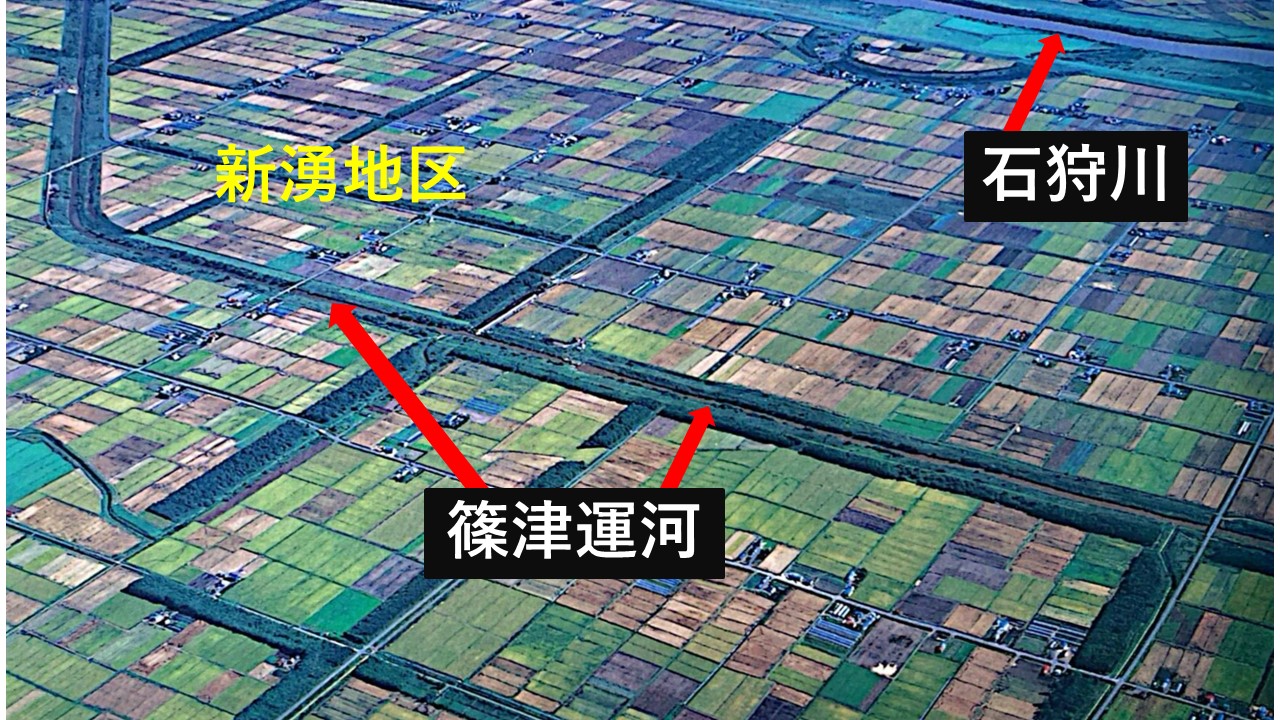

運河は月形町の石狩川から分かれ、新篠津村、当別町、江別市の計4市町村にまたがり、新湧地区を含む篠津原野の泥炭地帯を縦貫する。もともとは明治期に掘削が始まったが工事は難航し、頓挫状態だった。この運河の掘削が進み、その土を生かしたことで、30年代半ばに新湧地区にも水田化への道が一気に開けることになる。

事業は30年代初頭から「篠津地域泥炭地開発事業」に受け継がれ、大規模な農地開発と土地改良が進められた。この一大プロジェクトは世界銀行の融資による支援を受けた。ただ、事前に来日した調査団が想定したのは畜産や酪農などの振興。水田造りが目的の地元や技術者らは日本人の主食である米作りの重要性などを訴え、受け入れてもらったという。(道内では根釧地区のパイロットファームも世界銀行の支援を受け、上湧別町史によると、31~35年に町内から14戸が入植した)

このころには新篠津村全体が営農を「水田単作」とする方向に進んでいた。新湧地区でも稲作への転換を目指しつつ、生活安定のため畑作と酪農の複合経営なども手掛けていた。馬そりなどを使った客土は行われていたが、雪が多く、馬も慣れていないため悪戦苦闘の連続だった。32年に大雨による排水のはんらん被害を受けると、「一年でも早く水田に」との意見が占めるようになり、33年には私費で造った田んぼで米作りを始める人も出た。

新篠津村長石塚隆さん(71)「入植者の苦労は水害でした。もともと湿地帯で排水できるところがなく、何度も水害に遭い、畑のものは収穫がほぼゼロになったつらい経験がある。それだけに水田にかける期待は大きかったのでしょう」

その年に持ち上がったのが、掘削が進む篠津運河から出る土を使う「送泥客土(そうでいきゃくど)」だった。これまでにない工法。しかも客土の間は使えない土地が出て、収入に影響する。「二昼夜にわたり話し合い」を進め、「大きな不安と夢をかけて実施する」ことを決めた。さらに互いに土地を交代しながら使うことで、畑作から稲作にスムーズに移行できる態勢を整えることにした。

石塚さん「泥炭層の下に粘土層があり、篠津運河の掘削で出る粘土を水と混ぜ、どろどろの状態にしてパイプで田んぼにする区画に送り込みます。まいた泥水を沈殿させると粘土が残り、水田にできる土壌になる。この方法で新篠津だけではなく、このあたり一帯が水田地帯に生まれ変わることができました」

翌34年にこの工法による田んぼ造りが進められ、まず出来上がった30ヘクタールの水田に苗が植えられた。送泥客土という珍しい工法でできた土地で、どの程度の米が取れるのか。不安と期待の中で迎えた収穫は、好天にも恵まれて反収(約10アール当たりの収量)は7~8俵(1俵60キログラム)と予想以上の実りの秋になった。「涙を流して互いに良く頑張ったと喜び合った」という。

運河からの送泥客土が成功しなければ水田化はもっと遅れていたとも言われ、稲作への道筋をつけるのに果たした役割は大きかった。これを機に水田化が一気に進み、27年に入植して「不毛の地」で始まった新湧地区の農業は、不安定な畑作から稲作に移り変わり、「豊穣の地」となるスタート点になった。

今度は時間を少々進め、この5年後の39年3月。石塚さんは親子一家5人で上湧別町(28年に町制施行)から一面雪原の新湧地区に引っ越した。第一陣で入植した叔母夫婦の誘いもあって移住した。一帯は水田地帯に変わっていたが、水道はまだ引かれていなかった。

石塚さんは10歳。石塚さん「一番の驚きは飲み水でした。上湧別の水は良い水でしたが、新湧の水は井戸を掘って出る泥炭水で、茶色っぽくて、もちろんおいしくない。水道が通ったのは翌年で、本当にうれしかった。でも最初の年は大冷害。反収は2~4俵と、おそらく最低の年でした」

10月10~24日に東京五輪が開かれた年だった。夏前から曇天、降雨続きだったうえ、開幕前の9月27日には霜が降り、石塚さんの父侃(すなお)さんは「氷をかぶったような大霜に息の根を止められた思い」と30周年記念誌で振り返っている。開幕日には「(隣町の)月形の山々が雪で真っ白」。さらに閉幕直前に大雪に見舞われ、収穫して干していた稲が雪をかぶった。移住したばかりの石塚家はいきなり試練を受けた年でもあった。まだ収穫中の家もあって作業が12月半ばまで続くなど、地区にとっても苦労の多い年だった。

石塚家は上湧別では畑作が中心でジャガイモやビートのほかに、チューリップも栽培し、少しながら米も作っていた。

石塚さん「上湧別は土地が狭く、父は新篠津で稲作をやろうと思って移ったのでしょう。私たちが移住したのは最初の入植から10年以上過ぎてからなので、すでに水田地帯に変わり、農村も豊かな時代に移りつつありました。もちろん苦労はありましたが、最初に入った人たちの苦労は計り知れないものだったと、今更ながら感じます」

先駆者も後から入植した人たちも、それぞれ苦難や試練に直面し、それを乗り越えながら、「豊穣の地」への歩みを進めていった。

(次回<4>「米どころへ」に続く)

(取材・文/ふるさと特派員 島田賢一郎)