○介護保険施設等指導監査要領

平成24年3月23日

訓令第4号

注 令和7年5月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要領は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険施設等指導監査要綱(平成24年訓令第3号。以下「要綱」という。)の規定に基づき、指導監査に関する必要な事項を定める。

(指導監査に当たっての基本的な考え方)

第2条 指導監査の目的は、「指定居宅サービス事業者、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業者(以下これらを「介護保険施設等」という。)の介護給付等対象サービスの質の確保と向上及び保険給付の適正化を図ること」にあることを再確認し、次の点に留意し、適切な介護サービスの提供の促進と不正請求等の未然防止に努める。また、不正等と疑われた場合、公正かつ適切な措置を講ずる。

(1) 指導については、事業者から指定申請の相談があった場合や指定後の指導等において、介護給付等対象サービスの取扱いや介護報酬の請求等に関する事項及びこれまでの不適切な事例について周知徹底する。また、関係団体などが主催する研修会等に参加し、介護給付等対象サービスの取扱いや介護報酬の請求等に関する事項及びこれまでの不適切な事例を周知徹底するなどにより不正の未然防止や資質の向上に努める。

(2) 監査については、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を執る。

2 事務処理に当たっては、事業の円滑な運営を図るためにも迅速な対応に努めるとともに、疑義が生じた場合は、速やかに北海道と協議する。

3 行政処分に係る事案(聴聞等を含む)については、地域における重要案件であることから、「重要又は異例に属すると認められる事務」として、町長の決裁事項とする。

(介護保険施設等からの現況報告)

第4条 介護保険施設等から毎年4月15日までに「介護保険施設等現況報告書」を提出させ、内容を点検の上、指導の参考とする。

(集団指導)

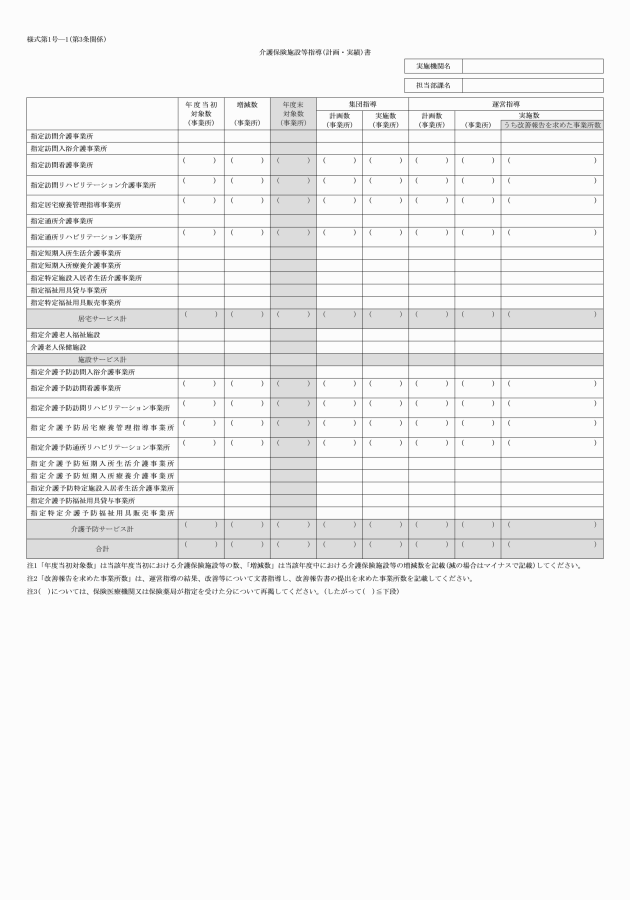

第5条 集団指導は、介護保険施設等に対し、年1回以上、実施する。

(運営指導対象の選定)

第6条 運営指導を行う介護保険施設等の選定は、要綱第5条第2号のア及びイに規定する介護保険施設等のほか、当該介護保険施設等が指定の更新までの間に、1回以上運営指導を実施する。なお、介護保険施設は入所者に対する生活実態の状況を把握するため、2年に1回以上運営指導を実施する。また、指定居宅サービス事業者(特定施設入居者生活介護に限る。)及び指定介護予防サービス事業者(特定施設入居者生活介護に限る。)については、3年に1回以上、指定居宅サービス事業者(特定施設入居者生活介護を除く。)及び指定介護予防サービス事業者(特定施設入居者生活介護を除く。)については、6年に1回以上運営指導を実施する。

(実施通知)

第7条 指導の実施通知は、次の各号に掲げる方法により行う。

(1) 集団指導 集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該介護保険施設等に対して原則として2月前までに通知する。

(2) 運営指導 運営指導の実施通知は、文書により原則1月前までに対象介護保険施設等に通知する。なお、介護保険施設等の準備期間等を考慮し、1月前としているものであり、特別な事情がある場合において通知日から実施日までの期間が短い場合は、相手方に説明しその了解を得るなど、配慮すること。ただし、要綱第9条で規定する監査の選定基準には該当しないものの、虐待が疑われているなどの理由により、介護保険施設等を実地で確認することが必要な場合であって、あらかじめ通知したのでは当該介護保険施設等の日常におけるサービスの提供状況を確認することができないと認められる場合は、この限りでない。

(実施方法)

第8条 実施方法については、次の各号に掲げる方法により行う。

(1) 集団指導

ア 集団指導の実施に当たっては、介護保険施設等に対して、指導内容の理解を深めるため質問や個別相談等の機会を設ける等、工夫する。

イ 集団指導を実施した場合には、北海道に対し、当日使用した資料の送付等、その内容等について情報を提供する。

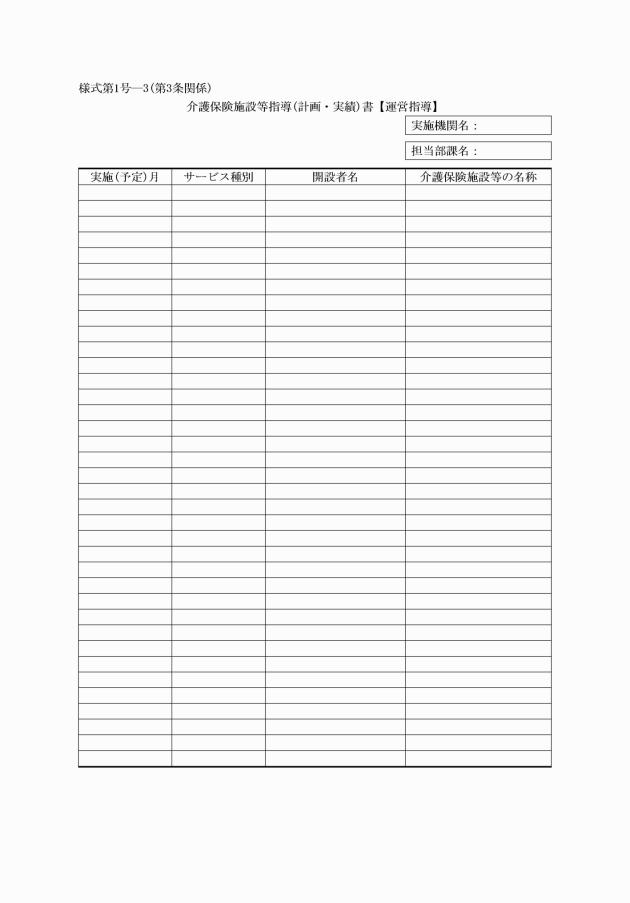

(2) 運営指導

運営指導は、要綱第5条の規定により選定した介護保険施設等の関係者から関係書類等を基に説明を求め面談方式で行う。なお、施設・設備や利用者等のサービス利用状況以外の実地でなくても確認できる内容(最低基準等運営体制指導及び報酬請求指導に限る。)の確認については、情報セキュリティの確保を前提としてオンライン等を活用することができる。活用に当たっては、介護保険施設等の過度な負担とならないよう十分に配慮する。

ア 運営指導は「介護保険施設等運営指導マニュアル」(「介護保険施設等運営指導マニュアルについて」令和4年3月31日老発0331第7号厚生労働省老健局長通知)等を基に、運営に関する事項及び介護報酬に関する事項を実地で指導する。また、サービス等の質の確保、虐待又は身体拘束の防止の観点から、介護保険施設等の事業所内の巡回により日常サービス提供の状況を確認するとともに、生活状況などについて利用者から直接聴取を行う。

イ 通報、苦情の情報等により運営指導を行う場合には、必要に応じて、特定の事項のみ確認することができる。

ウ 運営指導により著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合又は、報酬請求の内容が不正な請求と認められる場合は、運営指導を中止し、直ちに監査を実施する。

エ 運営指導の実施に当たっては、基準等への適合性に関し、介護保険施設等による自己点検を励行し、介護サービスの実施状況指導及び最低基準等運営体制指導については、介護サービスの質の確保、利用者保護等の観点から重要と考えられる標準的な確認すべき項目(以下「確認項目」という。)及び標準的な確認すべき文書(以下「確認文書」という。)に基づき実施する。なお、サービス種別毎の確認項目及び確認文書は「介護保険施設等運営指導マニュアル」添付のとおりとする。また、運営指導(介護サービスの実施状況指導及び最低基準等運営体制指導に限る)においては、確認項目以外の項目は、特段の事情がない限り確認を行わないものとし、確認文書以外の文書は原則求めないものとする。

オ 所要時間の短縮等運営指導の所要時間については、確認項目を踏まえることで、一の介護保険施設等当たりの所要時間をできる限り短縮し、介護保険施設等と町双方の負担を軽減し、運営指導の頻度向上を図る。

カ 同一所在地や近隣に所在する介護保険施設等に対する運営指導については、できるだけ同日又は連続した日程で行うなどにより効率化を図る。

キ 運営指導において準備する文書は、原則として、前年度から直近の実績に係るものとし、介護保険施設等に対して運営指導の事前又は当日に提出を求める資料及び書類の写等については1部とし、既に保有している文書(新規指定時、指定更新時及び変更時に提出されているもの等)については、再提出を求めない。また、介護保険施設等において作成、保存等が行われている各種書面について、当該書面に代えて電磁的記録により管理されている場合は、ディスプレイ上で内容を確認することとし、別途、印刷した書類等の準備や提出は求めない。

ク 利用者等へのサービスの質を確認するためにその記録等を確認する場合は、特に必要と判断する場合を除き、対象は原則として3名以内とする。

ケ 運営指導に当たって、法令等の解釈に過失があった場合は、根拠となるものを示して説明することとし、取扱いについて疑義のある場合は即答を避け、持ち帰って検討の上指導する。なお、介護給付費の請求に過誤が生じる場合は、その額の確定は本来保険者が精査の上行うものであることから、指導の場では返還額を確定するような発言は慎み事業者に誤解を与えないよう注意する。

(指導に当たっての留意点)

第9条 指導は、「介護保険施設等運営指導マニュアル」等に基づき行うものとし、特に次の各号に留意するものとする。

(1) 高圧的な言動は控え、改善が必要な事項に対する指導や、より良いケア等を促す助言等については、介護保険施設等との共通認識が得られるよう留意する。

(2) 適正な事業運営等に関し効果的な取組を行っている介護保険施設等については、積極的に評価し、他の介護保険施設等へも紹介する等、介護サービスの質の向上に向けた指導を行う。

(3) 運営指導は、基準等に基づき行うものとし、担当職員の主観に基づく指導や、当該介護保険施設等に対する前回の指導内容と根拠なく大きく異なる指導は行わない。

(4) 運営指導における個々の指導に当たっては、具体的な状況や理由を聴取し、根拠規定やその趣旨・目的等について懇切丁寧な説明を行う。

(5) 運営指導の際、介護保険施設等の出席者については、必ずしも事前に通知した者に限定することなく、実情に詳しい従業者や介護保険施設等を経営する法人の労務・会計等の担当者が同席することは差し支えない。

(実施後の処理)

第10条 実施後の処理については、次の各号に掲げる方法により行う。

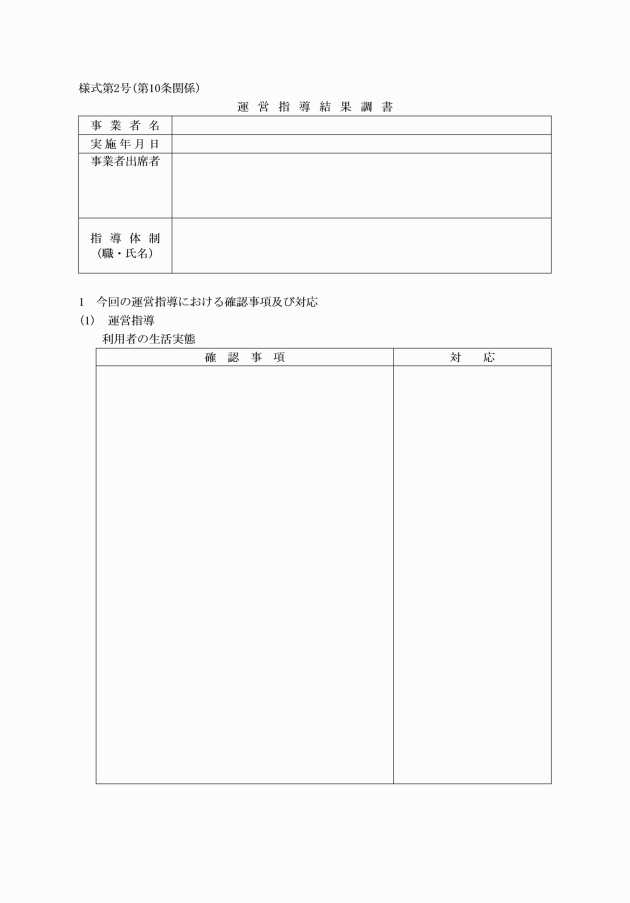

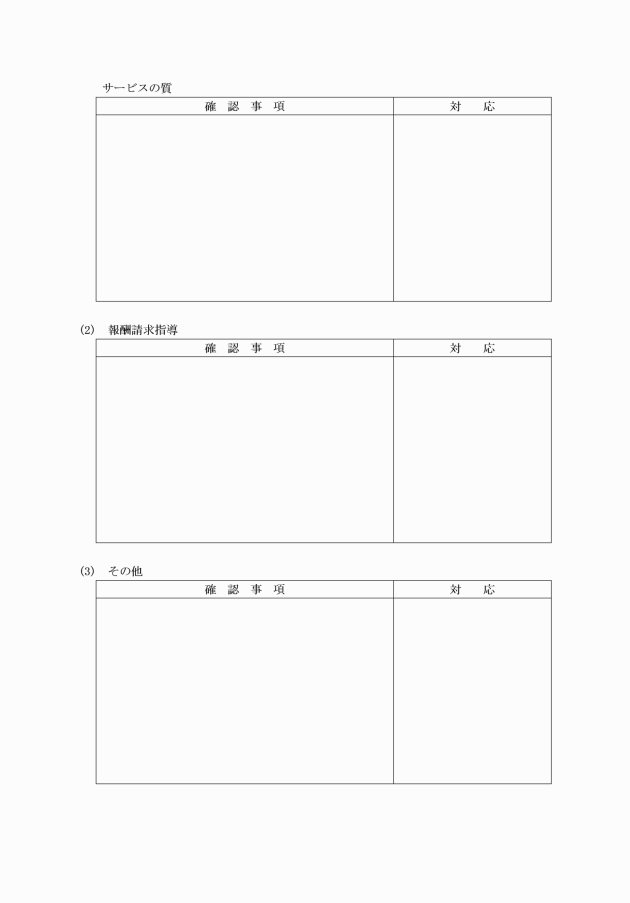

(1) 運営指導

ア 指導実施後、指導結果について「運営指導結果調書」(様式第2号)を作成する。なお、文書指導事項にはならないものの、「介護サービスの質の確保」や「保険給付の適正化」の観点から、より望ましい対応が必要と認められた場合は、助言として整理し、「運営指導結果調書」に記載する。ただし、助言内容は、原則として、指導結果通知に記載しない扱いとする。

イ 指導完了後、原則30日以内に指導の結果を文書により通知し、改善を求める事項については法令等の根拠を明示する。

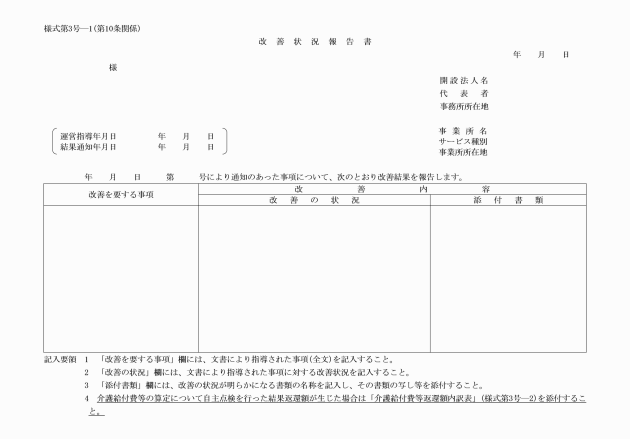

ウ 文書指導事項がある場合は、通知後、原則30日以内に「改善状況報告書」(様式第3号―1)の提出を求め、具体的な改善内容や実施時期について記載させる。ただし、特段の事情と認められる場合で「改善予定」や「検討」と記載のあった場合は、改善後速やかに再度報告するよう文書通知し、報告書の提出があった場合は、その改善内容を確認する。なお、当該報告は、必ず報告書(再度の運営指導が必要となる場合は、決定書)により処理する。

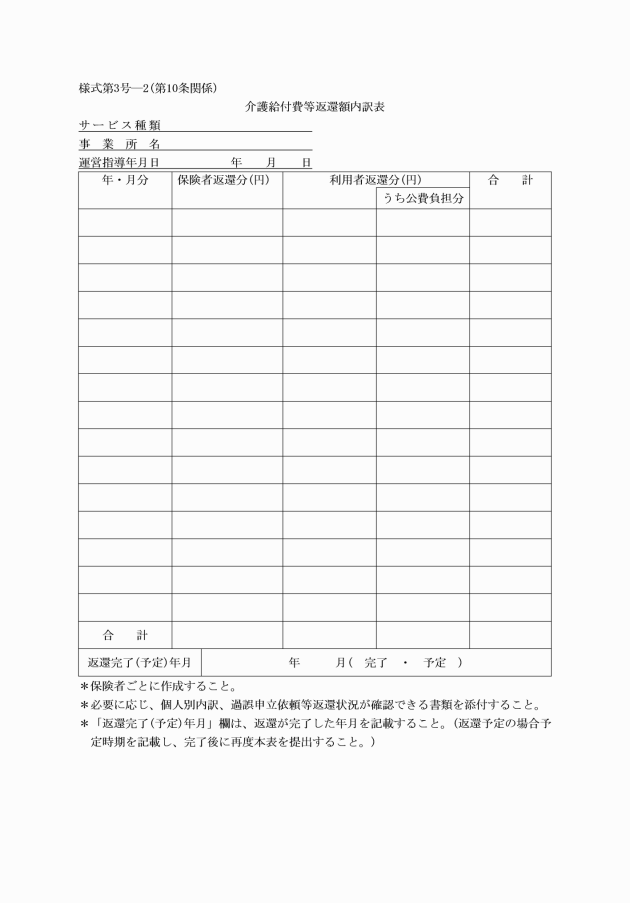

(2) 自主点検に伴う返還

ア 運営指導において介護給付対象サービスの内容又は介護給付費の算定及び請求に関し、過誤が発見された場合は、運営指導結果通知後30日以内に当該介護保険施設等から過誤の期間及び金額を「介護給付費等返還額内訳表」(様式第3号―2)により提出させ、返還状況を確認する。

イ 過誤に関しての債権は、保険者である市町村と利用者である被保険者が有しているため、該当する保険者に介護保険施設等から報告のあった過誤の期間及び金額を通知し、保険者と介護保険施設等において過誤の精算を行うなど必要な手続をとるよう周知するとともに、介護保険施設等に対し被保険者に係る過誤の精算について、介護保険施設等の責任において行うよう指導する。

ウ 過誤が発生した場合は、その返還状況について定期的に把握するほか、返還等が完了した時点で介護保険施設等から報告を求め、必要な確認を行う。

(3) 運営指導後の文書指導に対して、履行する意思が認められない場合には、行政処分等を見据えた監査を実施する。

(監査の選定基準)

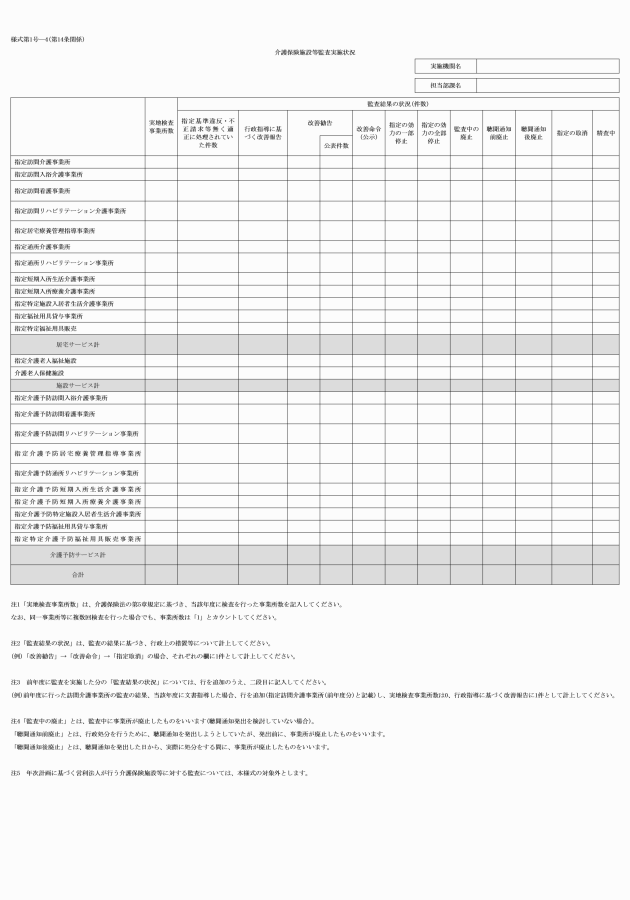

第11条 監査の選定・実施については、要綱第9条の規定に基づいて決定する。

2 既に事業の廃止又は指定を辞退している事業者についても、選定基準に該当する場合は監査対象とする。

(実施通知)

第12条 監査の実施通知は、監査日に持参して施行することを原則とするが、既に物的証拠を保全している場合など、監査日の持参による通知が適当でない場合は、事前に通知をすることができる。

(監査体制)

第13条 聴聞の実施を念頭におき、聴聞の主宰者(管理職以上の職員)及び主宰者を補佐する職員は監査を担当しない。

(行政上の措置)

第15条 次に掲げる事項のうち、いずれかに該当する場合においては、介護保険施設等に対し、勧告・命令等、指定又は許可の取消し等をすることができる。なお、不正請求等を裏づける事実や書類など行政処分等の根拠となる資料を整理する。

(1) 指定居宅サービス事業者(法第77条)又は介護予防サービス事業者(法第115条の9)

ア 役員等が欠格事由に該当したとき。

① 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)又はその事業所を管理する者その他の政令で定める使用人(以下「役員等」という。)が拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

② 役員等が介護保険法、その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

③ 役員等が労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

イ 指定を受けるに当たって付された条件に違反したと認められるとき(指定居宅サービス事業者に限る。)

ウ 従業者について基準に定める員数を満たすことができなくなったとき。

エ 基準に従って適正な事業の運営をすることができなくなったとき。

オ 義務(人格尊重等)違反があったと認められるとき。

カ 居宅介護サービス費又は介護予防サービス費の請求に関し不正があったとき。

キ 帳簿等の書類の提出拒否、又は虚偽の報告をしたとき。

ク 出頭拒否、虚偽答弁や検査を拒否したとき。

ケ 不正の手段により指定を受けたとき。

コ 法律等の命令・処分に違反したと認められるとき。

サ 居宅サービス等(居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援、施設サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス、介護予防支援(これらに相当するサービス含む。)をいう。以下同じ。)について不正・不当行為があったと認められるとき。

シ 取消等をしようとするとき前5年以内に居宅サービス等の不正・不当行為した者があるとき。

(2) 指定介護老人福祉施設(法第92条)

ア 役員等が欠格事由に該当したとき。(前号ア参照)

イ 従業者について基準に定める員数を満たすことができなくなったとき。

ウ 基準に従って適正な事業の運営をすることができなくなったとき。

エ 義務(人格尊重等)違反があったと認められるとき。

オ 受託した要介護認定調査の結果について虚偽の報告をしたとき。

カ 施設介護サービス費の請求に関し不正があったとき。

キ 帳簿等の書類の提出拒否、又は虚偽の報告をしたとき。

ク 出頭拒否、虚偽答弁や検査を拒否したとき。

ケ 不正の手段により指定を受けたとき。

コ 法律等の命令・処分に違反したと認められるとき。

サ 居宅サービス等について不正・不当行為があったと認められるとき。

シ 取消等をしようとするとき前5年以内に居宅サービス等の不正・不当行為した者があるとき。

(3) 介護老人保健施設(法第104条)

ア 開設の許可を受けた後、6ヶ月以上業務を開始しないとき。

イ 役員等が欠格事由に該当したとき。(第1号ア参照)

ウ 義務(人格尊重等)違反があったと認められるとき。

エ 開設者に犯罪又は医事に関する不正行為があったとき。

オ 受託した要介護認定調査の結果について虚偽の報告をしたとき。

カ 施設介護サービス費の請求に関し不正があったとき。

キ 帳簿等の書類の提出拒否、又は虚偽の報告をしたとき。

ク 出頭拒否、虚偽答弁や検査を拒否したとき。

ケ 法律等の命令・処分に違反したと認められるとき。

コ 居宅サービス等について不正・不当行為があったと認められるとき。

サ 取消等をしようとするとき前5年以内に居宅サービス等の不正・不当行為した者があるとき。

また、介護老人保健施設については他の施設と異なり、以上の事由による取消し等のほか、次の事由により行政上の措置ができる旨の規定がある。

① 設備の使用制限等(法第101条)

施設及び設備に関する基準に適合しなくなった場合、期間を定めて、使用を制限、禁止し、又は期限を定めて、修繕、改築を命ずることができる。

② 変更命令(法第102条)

介護老人保健施設の管理者として不適当と認めるときは、期限を定めて、管理者の変更を命ずることができる。

(4) 不正とは

要綱第8条に規定する「不正」とは架空請求や重複請求等を指す。

また、人員基準欠如等による必要な減算を行っていない場合、過誤と不正の判断基準について、次に該当する場合等は不正と判断する。

ア 関係書類において事実と異なる内容の報告をし、出勤簿などが事実と異なるもので整理されている。

イ 実態と異なる申請で指定や定員変更を受けている。

(令7訓令7・一部改正)

(1) 取消し等

行政処分のうち、事業者の指定の取消し、介護老人保健施設の許可の取消し又は管理者の変更命令を行う場合は聴聞を実施する。なお、指定・許可の全部若しくは一部の効力を停止する場合は、弁明の機会の付与を行う。

(2) 命令

勧告に従わない場合や介護老人保健施設の改善命令等を行う場合は弁明の機会の付与を行う。

(3) 勧告

勧告は行政指導であることから、聴聞等の意見陳述の手続きは必要としない。

(4) 聴聞等の通知

聴聞等を行う場合は、相手側が防御の準備を行う上で十分な期間(通常1週間から10日前程度)をおいて通知し、不正請求額がある場合はその算定を聴聞等の前に終了する。(不正請求額の算定に相当の期間を要する事案については北海道と協議)なお、処分理由は文書で提示するとともに、相手側から意見書(弁明書)の提出があった場合は、その内容について十分説明を受け、予定している処分の内容が適切か否かの判断を速やかに行う。

(5) 聴聞等の省略

行政手続法(平成5年法律第88号)では、遵守すべき規範の内容が明らかであり、その違反事実が客観的に確認されるものなどは聴聞等を省略できる場合もある。聴聞等の省略の判断については北海道と確認をしながら決定する。

(6) 聴聞等の方法

聴聞等に関する取扱いについては、行政手続法など関係法令に基づき行う。

(行政上の措置の公示等)

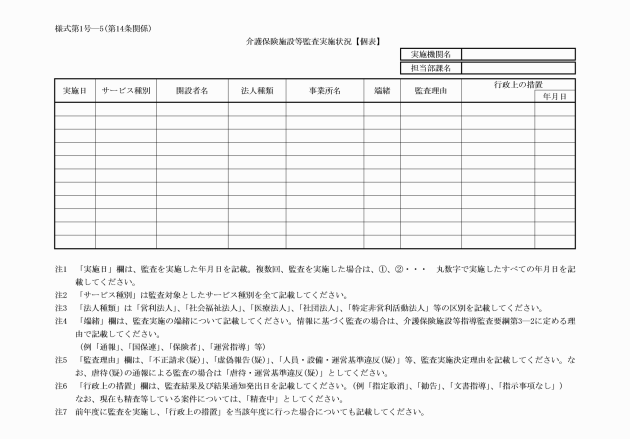

第17条 監査の結果、取消処分等を行ったときは、次の各号のとおり公示等を行う。

(1) 法第77条、第92条及び第115条の9の規定に基づく指定の取消し又は効力の停止、法第76条の2、第91条の2、第103条及び第115条の8の規定に基づく勧告・命令等、法第101条の規定に基づく設備の使用制限等、法第102条の規定に基づく変更命令及び法第104条の規定に基づく許可の取消し又は効力の停止(以下これらを「取消処分等」という。)を行った場合は、公示する(開設者・対象事業者及びその内容等を掲示場に掲示又は町に備え置いて縦覧に供する)ほか、インターネットの町の公式サイトに掲載(2年)する方法などで公表する。

(2) 介護保険施設等に対する行政上の措置について、法第78条等の趣旨を踏まえ以下の内容の公示等を行う。なお、指定取消等に該当する場合に、行政処分の前後に事業の廃止及び辞退をした場合も同様とする。

ア 開設者の名称及び所在地

イ 介護保険施設等の名称及び所在地

ウ サービス種別

エ 指定年月日

オ 事業所番号

カ 指定取消等の年月日

キ 指定取消等の内容及び根拠法令

ク 指定取消等の事由

(3) 勧告を受け期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができるが、公表に当たっては、事前に北海道と協議する。

(取消処分等に係る新規指定及び指定更新の取扱い)

第18条 指定取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該取消処分に係る聴聞通知があった日前60日以内に役員等であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき(ただし、当該指定の取消しが、介護保険施設等の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該介護保険施設等による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該介護保険施設等が有していた責任の程度を考慮して、当該指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。)は、新規指定及び指定の更新をしてはならない。

附則

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成28年9月12日訓令第12号)

この要領は、公布の日から施行する。

附則(平成30年12月20日訓令第12号)

この要領は、公布の日から施行する。

附則(令和3年9月10日訓令第9号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

附則(令和6年3月29日訓令第3号)

この要領は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年5月1日訓令第7号)

この要領は、令和7年6月1日から施行する。